ブログ

ペパクラ地震計の組み立て

「ほぼ」100均のもので作る手作り地震計(第三回)で紹介した工作用紙で作る地震計(検出部のみ)のざっくりとした組み立て解説です。

制作に必要なもの

・厚紙

型紙はこちらからダウンロードし、適当な厚紙に印刷するか、普通のコピー用紙に印刷した後工作用紙などに貼り付けてお使いください。

また、寸法は紙の厚さ等を考慮してはいますが、ご使用になる厚紙やわずかな切り取りサイズの差でパーツ同士が干渉することがございます。

適宜サイドを切り落とす等、サイズの調整をしてください。

こういう調整ができるのもペーパークラフトの良さですね。

・カッター、ハサミ等

カッター、ハサミはとても便利な道具ですが、使い様によっては想定外の大きな怪我をしてしまします。

私の指先を何度も助けてくれた絆創膏という便利な道具もございますが、使わないに越したことはありません。

取り扱いには十分ご注意ください。

・定規

線を真っ直ぐ引いたり、カッターで真っ直ぐ切るのに使います。

しかし、過信してはいけません。しっかりと両端を揃え、押さえておかないと切っている途中にズレて残念な切れ端が出来上がります。

・のり

接着できればどんなものでも構いませんが、スティックのりよりは木工用ボンド等の強度の出る接着剤をお勧めいたします。

・磁石

ダイソーの超強力マグネット13mm 4個入りを想定していますが、サイズ調整していただければ他のものでも構いません。

意外と直径よりも厚さの方に注意が必要かもしれません。この地震計のサイズは内側の磁石を詰め込めるギリギリ最小サイズで決まりました。

もっと径の小さい磁石も市販されていますが、厚みがあって結局あまり小さくなりません。

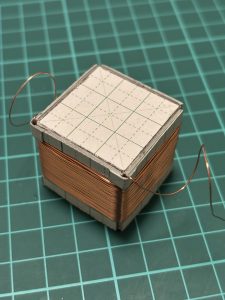

・エナメル線

制作時は0.4mm,0.2mm,0.09mm等の線を用いて50-500回ほど巻きました。巻き方にもよりますが0.4mmの線であれば12mほどあれば足りるかと思います。

根気強さに自信があるなら0.2mmで200回巻きに挑戦してみてください。0.09mmはお勧めしません。巻いてる途中で何度も断線し心が折れそうになりました。

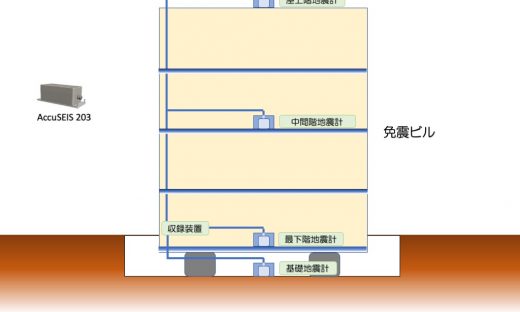

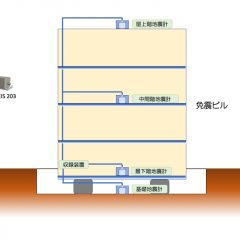

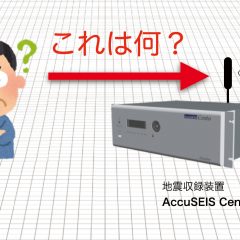

・収録装置

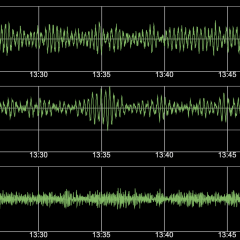

肝心な収録装置は残念ながら工作用紙では作成できません。市販のアンプとオシロスコープやADコンバータ付きの汎用ロガー等をご用意ください。

そもそも本格的な地震観測ができるものではありませんので波形が見えれば安物で十分かと思います。

もし本格的に観測できるものを作り上げたいというご用命がございましたら弊社の収録装置AccuSEIS Centoをご検討ください。

なお各種手作り地震計はCentoで挙動確認を行いました。

おもちゃみたいな手作り地震計でも本格的な収録装置に繋いで見れるのはメーカーだからこその大変贅沢な体験ですね。

・手先の器用さとめげない心と創意工夫

これが一番大切です。残念ながらこのモデルには地震計の核となる振り子の機構が含まれておりません。色々と試してみてください。

試行の成否を問わず、何か面白いものが作れましたらご一報いただければ幸いです。

組み立て説明

長々と前置きにお付き合いいただきありがとうございました。さて、作っていきましょう。

制作写真は寸法がわかりやすいように工作用紙で作成したものを使っています。

型紙にはパーツ番号とともにのり代部に貼り合わせるパーツの番号を記載してはいますが、どう機能する部品なのか一つ一つ見ながら作成していただければと思います。

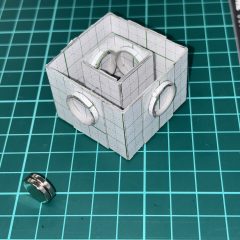

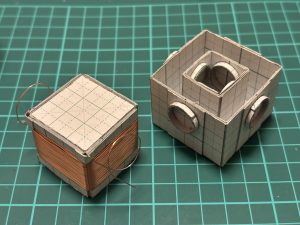

まずはざっと構造を確認しましょう。大きく分けて三つの箱でできています。

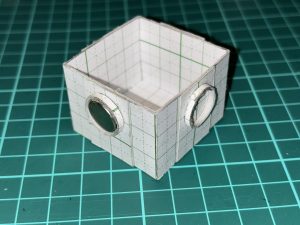

1:内側磁石用の箱

2:外側磁石用の箱

3:コイル用のボビン

パーツを切り出してそれぞれの箱と磁石を嵌め込むソケットを作ります。

早速ざっくりと切り出します。

内側の磁石用

外側の磁石用

コイルボビン

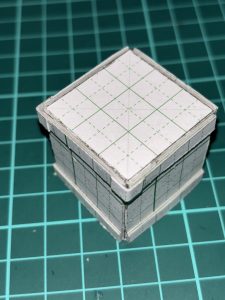

切り出したら点線に従って折り、のり代を貼り合わせます。

折り曲げる際は一度ボールペン等で折り線をなぞってあげると綺麗に折れます。

内磁石の箱とコイルボビンは折り曲げて重なった部分を貼り合わせます。

外磁石の箱は別途切り出して折った四角い部品で角を押さえるように貼り合わせます。

箱の組み立て

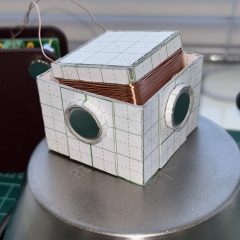

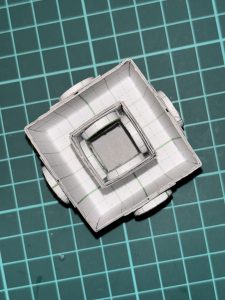

コイルボビンは箱の上下に切り出した細長い部品を2枚重ねたものを貼り付けます。

これはコイル線が外れないようにサイドの厚みを出す部品です。

また、上部の角に隙間を開けて小さい部品を貼り付けます。

この隙間にコイル線を通して巻き始め、巻き終わりには隣の角の隙間に通します。

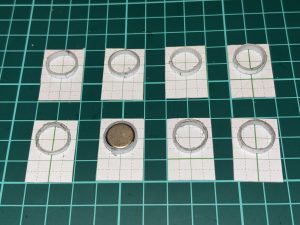

次は磁石のソケットを作りましょう。

切り出した細長い部品を磁石に巻きつけて貼り合わせます。

磁石は後で取り付けるので、磁石に張り付かないように注意してください。

また、この部品の幅が太いと内磁石の箱に取り付けるときに干渉するので磁石の厚みにあわせて調整してください。

出来上がった輪っかの部品は磁石ソケット用の部品の上2/3の中央に貼り付けてください。

磁石を直接貼り付けてしまっても構いませんが、その場合は磁石の向きに注意してください。

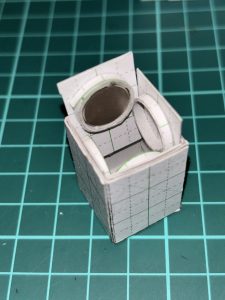

のりが乾いたらソケットを箱に取り付けます。

ソケットの上側にのりを塗って内磁石の箱の内側と、外磁石の側面中央に貼り付けます。

出来上がったら、内磁石の箱の底面にのりを塗って外磁石の箱の中央に向きを注意して貼り付けてください。

ここまで出来たらあとはコイルを巻いて磁石を取り付けるだけです。

すぐに取り掛かりたいところですが、コイルを巻くと箱にかなりの力が掛かります。

また、磁石を取り付けると打つ側の箱と外側の箱が強力に引き合います。

しっかりのりが乾くのを待ってください。

のりが乾いたらコイルを巻きましょう。

上部角の隙間に線を通し、後でアンプ等に繋げるのに必要な十分な長さを引き出してから巻き始めます。

何往復かして(もしくはひたすら巻き上げて)、最後は上部で終わりましょう。

線の終わりも巻き始めと同じように適当な長さを残して切り取り、上部角の隙間から通しておきます。

最後は磁石を取り付けます。

実はこれが一番難しい作業です。

磁石の向きはどちら向きでも構いませんが、

・内側と外側の磁石が同じ向きで引き合う

・内側の磁石同士は反発する

向きに取り付けます。磁力線が内側から外側、または外側から内側に通るイメージです。

内側に磁石は気を抜くとくるっと回って隣の磁石にくっついてしまいます。慎重にかつ大胆にソケットに押し込みます。

この時、外側の磁石を先につけておくと引っ張りあって固定されてくれるので作業しやすくまります。

また、狭い内側の箱に磁石を運び込むのに磁石の張り付くヘラ等を使うと取り付けやすくなります。

お疲れ様でした!これで完成です!

あとは

・地震計にするためのバネや振り子の仕掛けを用意する

・信号増幅するためのアンプを用意する

・波形を確認するためのADコンバータやオシロスコープを用意する

だけで地震観測を始められます!

つまり、地震計としてはここからが本番です。

色々と工夫してみてください。

(なお、地震計としては使えませんが、電流計、電圧計を繋いで電磁誘導の原理を確認する実験にはすぐ使えます)